Formazione del nuovo stumento urbanistico generale

“si governa accompagnando non comandando”

da Il regno inerme, Giuseppe De Rita, 2002

Governare significa anche partecipazione e partenariato, riconoscimento di tutti e delle differenti capacità, possibilità e aspirazioni.

La cultura democratica intesa come estensione, ampliamento e diffusione dei poteri democratici dei cittadini deve innervare la filosofia di piano, che preveda una attuazione sempre legata a processi inclusivi e partecipativi, alla informazione, alla trasparenza delle procedure, delle regole.

Progettare la città insieme agli abitanti significa innescare un processo che prende forma progressivamente, affinando obiettivi generali e soluzioni di dettaglio, superando la difficoltà rappresentata del continuo passaggio dalle tematiche specifiche a quelle di interesse generale.

Le forme di pianificazione partecipata non sempre forniscono soluzioni pronte o restituiscono un’immagine unitaria e armonica, ma servono certamente a istruire meglio i problemi, ad aprire prospettive e a giungere alla formalizzazione di scelte strategiche.

La costruzione di questi processi è tesa a dare visibilità alle attese degli abitanti in modo che le loro proposte possano influenzare le decisioni politiche e condurre ad una progettualità condivisa.

Il modello teorico proposto da Habermas fornisce la base per inquadrare i processi partecipati. All’interno della “sfera pubblica” – intesa come un ambito della società civile dove si hanno discussioni pubbliche su temi di interesse pubblico e interazioni orientate a risolvere i problemi – i partecipanti (siano essi decisori o singoli cittadini) hanno eguali diritti di accesso, di intervento e di proposta. Habermas propone un modello di convivenza fondato su di un’idea di consenso per intersezione di matrice rawlsiana.

Tale consenso non deve necessariamente coinvolgere gli aspetti peculiari ma nasce da un accordo procedurale, che non richiede, perciò, un consenso sostanziale sui valori, ma “sulle procedure relative ad una legittima produzione giuridica e ad un legittimo esercizio del potere”. Ecco, quindi, che il discorso di Habermas si sviluppa nel tentativo di conciliare richieste di eguaglianza e di pari trattamento, con il desiderio di conservare le differenze: elementi, questi, che caratterizzano i diversi soggetti coinvolti nel dialogo interculturale. Tutto ciò si traduce in una richiesta di rispetto reciproco che coinvolge in modo eguale le diverse parti in causa.

Il discorso pubblico si pone come modello di un agire comunicativo che si oppone all’agire strumentale. Tale modo di agire rappresenta la possibilità di un’unione sociale non coercitiva, basata sul criterio di riconoscimento intersoggettivo, orientato all’intesa.

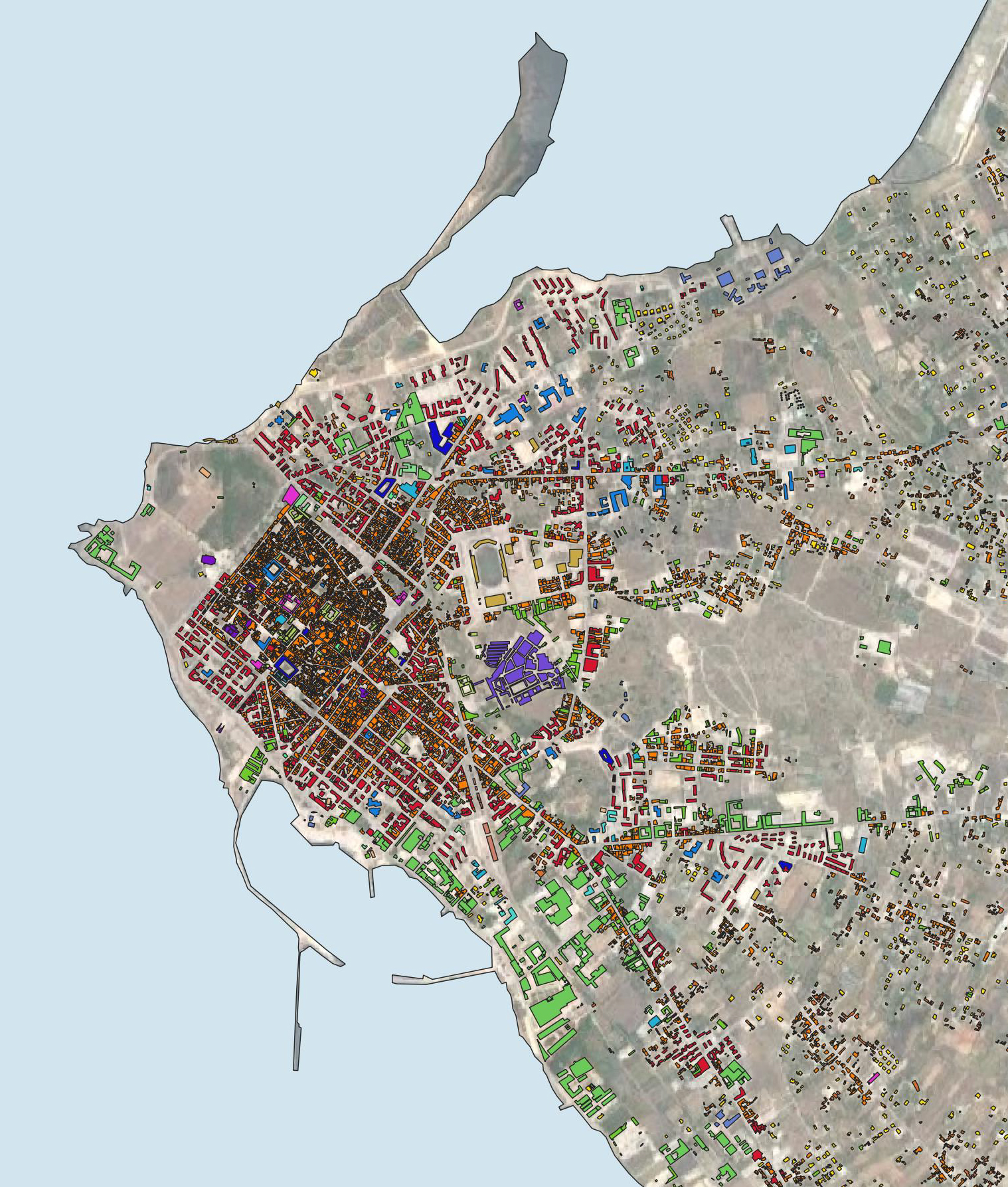

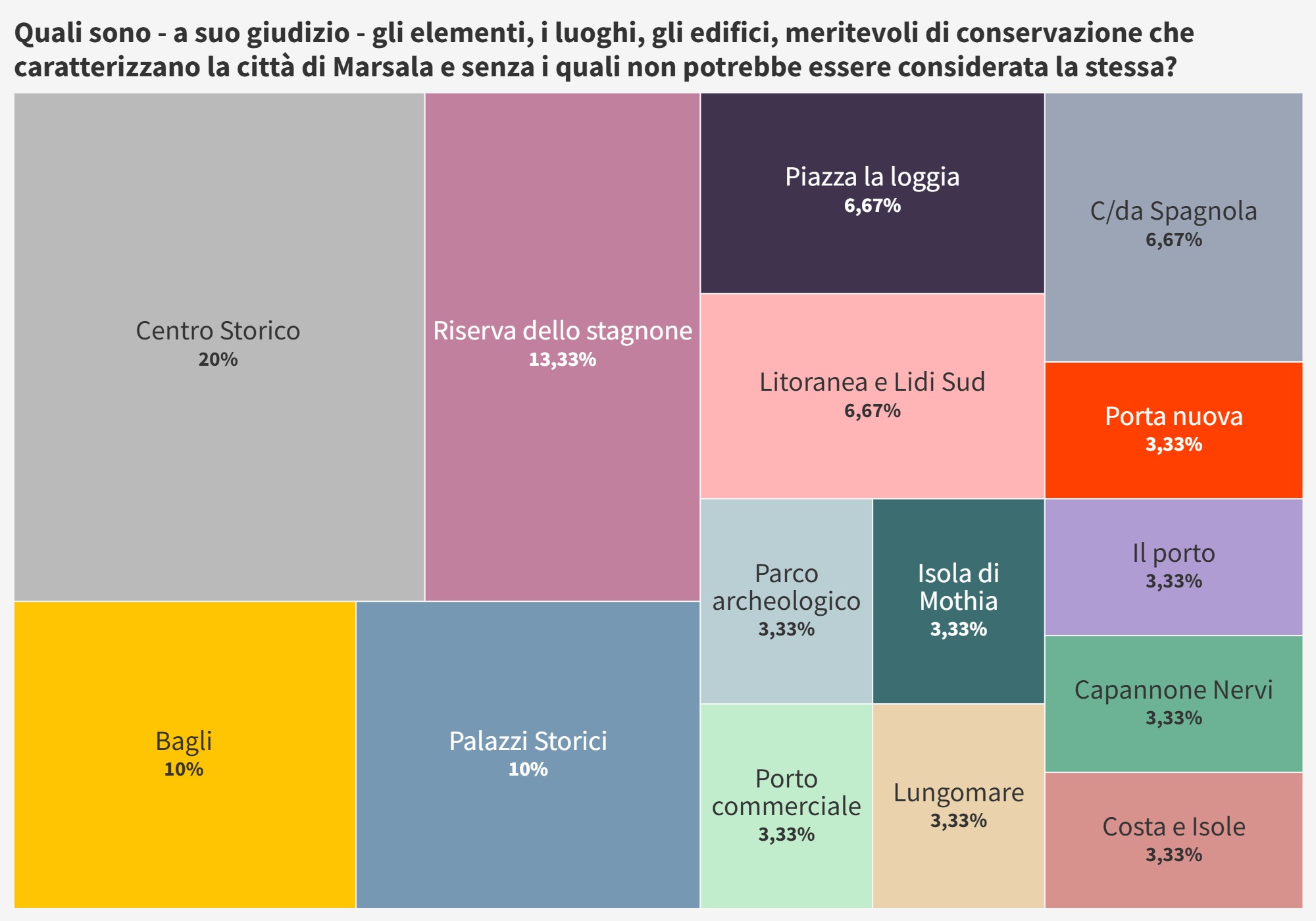

La visione della città come sistema complesso è fondamentale: la complessità della città non deve essere vista come un elemento negativo, ma invece come una qualità da valorizzare e instradare con il governo e la pianificazione. L’insieme delle singole voci, delle conoscenze e delle informazioni raccolte devono costituire il punto di partenza per la definizione di un quadro di analisi delle criticità e delle opportunità. La costruzione di un processo di pianificazione partecipata deve riguardare la volontà di collegare il momento conoscitivo, discorsivo e pianificatorio con il momento decisionale, secondo logiche di democrazia diretta. I soggetti che sono coinvolti nel processo devono avere la convinzione di poter conseguire l’obiettivo preposto: ciò può essere assicurato solo se il processo partecipativo si basa su modalità di ascolto attraverso l’esplorazione delle necessità della domanda.

Il processo consensuale si fonda sulla diffusione delle informazioni, alla ricerca di minimi comuni denominatori.

La partecipazione si deve sviluppare attraverso una serie di fasi che prevedono, a loro volta, azioni precise, con obiettivi chiari e possibili, grazie all’ausilio di soggetti competenti istituzionalmente e non.

La struttura del processo deve guidare tutti verso le successive fasi di coinvolgimento e di verifica pubblica sancendo dunque la circolarità di un processo in cui azioni e percorsi di discussione si affiancano, si avvicendano e sono in grado di influenzarsi reciprocamente. La progettazione partecipata necessita di una definizione, per ogni soggetto coinvolto, del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, al fine di connotare il processo con una serie di operazioni qualificate per l’organizzazione di eventi specifici.

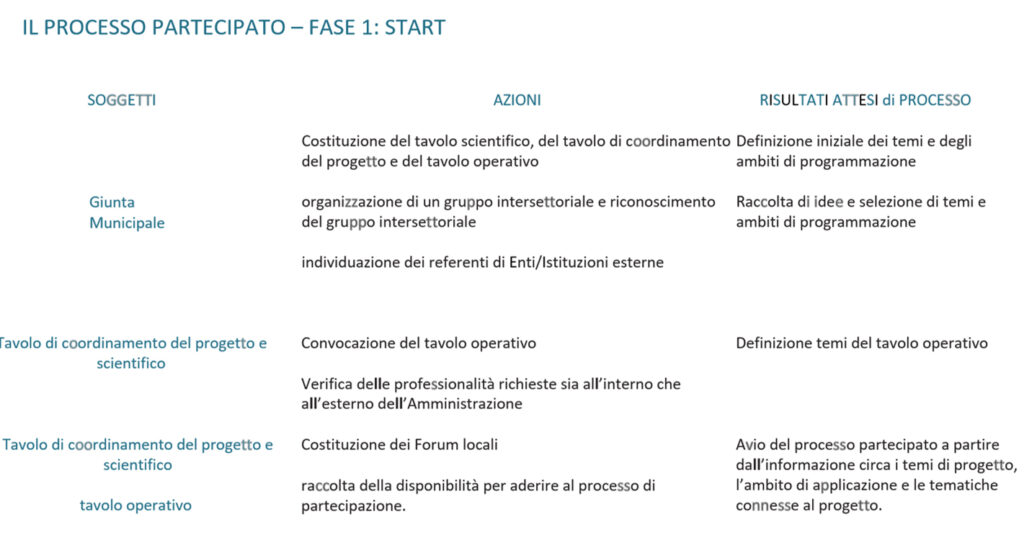

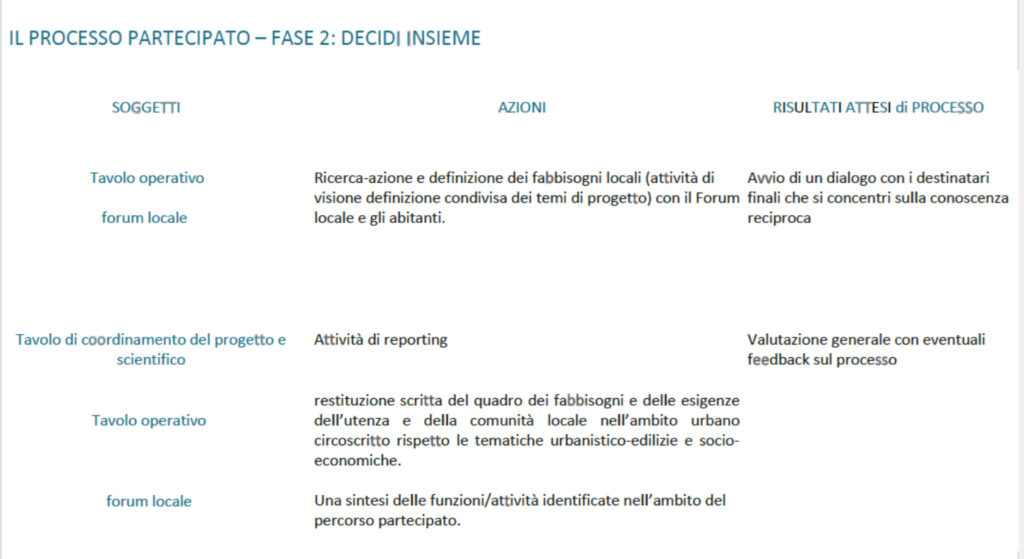

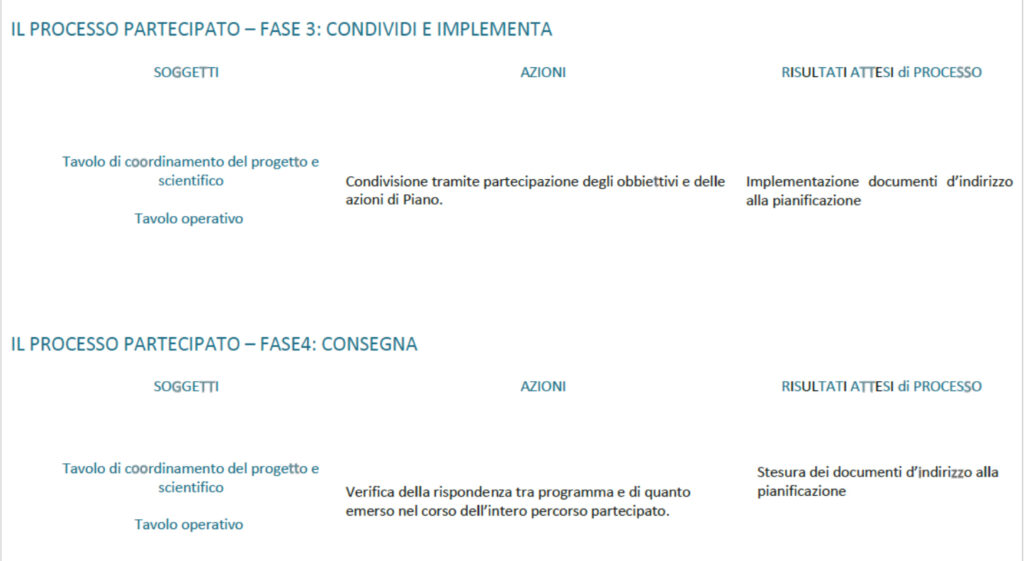

La partecipazione nel processo di pianificazione di Marsala si è sviluppata attraverso una serie di fasi che prevedono, a loro volta, azioni precise con obiettivi chiari e possibili, grazie all’ausilio di soggetti competenti istituzionalmente.

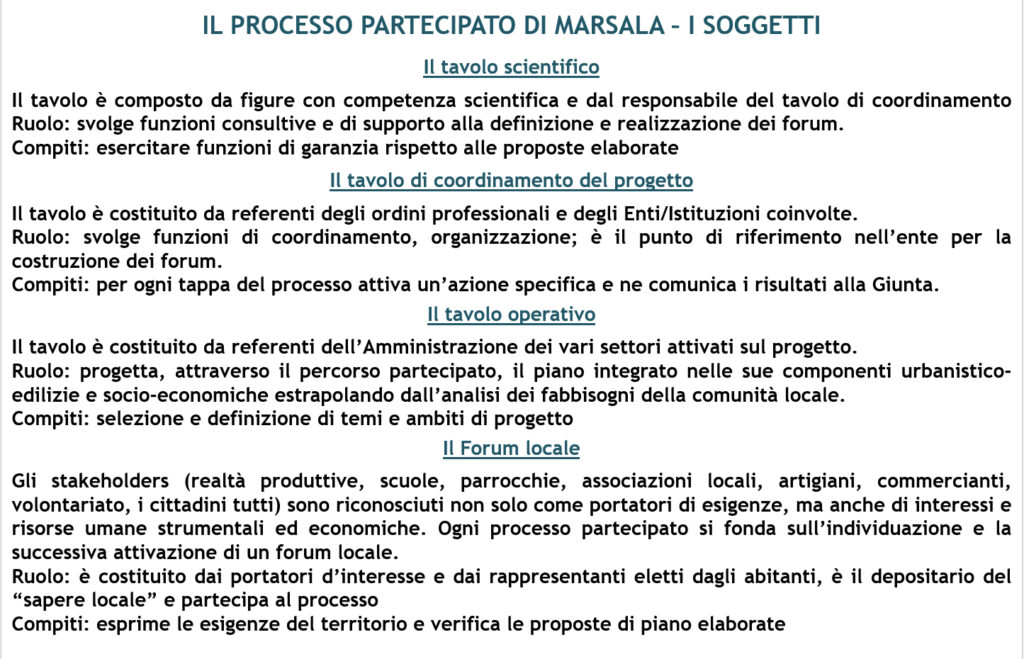

Il processo ha previsto quindi la costituzione di tre tavoli: il Tavolo scientifico, il Tavolo di Coordinamento ed il Tavolo Operativo, che hanno al loro interno competenze specialistiche e requisiti professionali adeguati.

Il processo è stato scandito da quattro macro-fasi che fanno riferimento alle teorie della progettazione partecipata: Start, Decidi Isieme, Condividi e Implementa, Consegna.

Pier Benedetto Mezzapelle