Formazione del nuovo stumento urbanistico generale

Principi e Metodi

Negli ultimi anni sono emersi, dal dibattito internazionale sulla pianificazione e progettazione urbanistica, alcuni temi attorno ai quali ruotano diverse declinazioni ed orientamenti disciplinari.

Utilizzando una definizione derivata dalla “planning theory”, alcuni di questi argomenti fanno riferimento all’urbanistica “sostantiva”, cioè quella che si occupa di definire nella sostanza qual’è l’oggetto degli studi urbani e dell’urbanistica e nello stesso tempo di stabilire quali debbano essere i contenuti dell’oggetto principale dell’urbanistica, che è il piano. Altri fanno riferimento all’urbanistica “processuale”, che si occupa di stabilire in prima istanza la legittimità (tecnica e politica) dell’urbanistica e di analizzare le procedure ed i soggetti coinvolti in tutto il processo di governo del territorio. Altri ancora sono ragionamenti di carattere culturale o tecnico che riguardano in generale gli studi urbani ma anche gli ambiti disciplinari (economia, sociologia, ambiente, geografia) che hanno effetti espliciti sulla gestione del territorio e che quindi rientrano nelle competenze urbanistiche in maniera più o meno diretta.

Un nuovo approccio è nato in seguito alla presa d’atto che alcuni piani urbanistici erano inefficaci e/o inefficienti e che il problema non consisteva nel contenuto, nella struttura del piano o nelle leggi che lo determinano ma nella natura dell’azione pianificatoria, nei compiti, nelle potenzialità di azione, nella legittimità di azione che i diversi attori possiedono.

Il processo di redazione del nuovo piano urbanistico di Marsala deve pertanto tenere conto di nuovi principi, quali:

•Interesse Pubblico/Interesse Generale; che esplicitino i principi di giustizia sociale e distributiva come traduzione degli interessi plurali in risultati;

•Dimensione Umana; che riguardi l’impatto delle politiche sul dominio delle persone in relazione alla loro dignità ed alla capacità di auto-determinazione;

•Feasibility/Fattibilità/Praticabilità; che si riferisca alla dimensione dell’adattarsi alle diverse scale di azione e ai diversi tipi di problemi e di struttura sociale;

•Action Potential/Potenzialità; che rappresenti la capacità di tradurre le idee in pratica, basandosi sull’esperienza nel corso dell’azione (pianificazione transattiva) e sulla capacità di identificare nuove linee o alternative per una soluzione efficace;

•Substantive Theory; che si basi sulle teorie delle tensioni sociali e dei processi di cambiamento sociale; è caratterizzata dalla capacità di riconoscere le conseguenze dirette, indirette e a lungo termine, dall’abilità di previsione;

•Self-Reflective; che riguardi la capacità di attivare processi aperti alla critica, imparando dai destinatari della pianificazione;

•Implementation-Oriented Planning; che espliciti la complessità dei processi legati alle politiche e instaura una strategia dell’implementazione;

•Collaborative Planning: che riguardi il rapporto con le istituzioni nelle varie forme di governance (governo del territorio).

“Con i nuovi piani si continua a demolire e progettare, la pianificazione urbana sembra seguire esclusivamente la legge della tabula rasa.

La storia, la tradizione, la continuità sono concetti che, evidentemente non sono stati assunti ….

Ognuno afferma in primo luogo se stesso e non vuole avere niente a che fare con quanto c’era prima. Tutto viene liquidato come antieconomico, inservibile, inadeguato e obsoleto. Un passo importante verso una nuova organizzazione della città consiste invece nel … identificare le esigenze di queste isole urbane frammentarie e … di definire in modo adeguato la fisionomia di ogni parte della città e di caratterizzarla in modo tale che essa mantenga il proprio carattere specifico. L’arcipelago urbano che ne nasce, fatto di ben individuate isole urbane, differenziate nella loro forma, nella struttura urbanistica e sociale, corrisponde allora all’immagine della città nella città.

Ogni parte della città presa di per sé contiene una propria identità conforme soltanto a se stessa, la quale si differenzia notevolmente da quella di un’altra parte. Non si tratta di contrapposizioni che si escludono reciprocamente, bensì di aspetti che si integrano in modo complementare.” (Oswald Mathias Ungers)

La città bella, una vera e propria “opera d’arte collettiva”, è quella in cui convivono, in assoluto equilibrio, la città fisica e la città sociale, ovvero l’urbs e la civitas. La città riesce a mantenere la propria unità e arricchire la propria identità, grazie alla cultura della forma e dei fatti urbani che rappresentano il segreto della continuità di significato delle città. La città può essere impressa nei temi collettivi e simbolicamente tenuta insieme da spazi pubblici ed edifici collettivi: la chiesa, la piazza, il teatro, la biblioteca, il museo che, in successione, determinano una serie di sequenze che rappresentano l’intelaiatura simbolica della città.

Marshall Mc Luhan individua nella città moderna e nella sua struttura dinamica i fiori di un cambiamento: “le città sono un’ulteriore estensione dei nostri corpi nati per soddisfare i bisogni di gruppi più vasti … La ferrovia non ha introdotto nella società né il movimento, né il trasporto ma ha accelerato le proporzioni di funzioni umane già esistenti creando città di tipo totalmente nuovo e nuove forme di lavoro … le conseguenze individuali e sociali di ogni medium … derivano dalle nuove proporzioni introdotte nelle nostre questioni personali dalle nuove tecnologie.”

Lo scenario di riferimento per i processi di pianificazione urbana è mutato negli ultimi decenni in conseguenza del processo di terziarizzazione e deindustrializzazione (che ha liberato spazi nelle città), della progressiva internazionalizzazione dei mercati (che ha aperto le imprese ad un contesto più competitivo), del continuo progresso dell’Information Technology (che ha influenzato l’organizzazione e le modalità di lavoro, ma anche del tempo libero).

Le rigenerazioni urbane sono diventate sempre più frequenti: la delocalizzazione delle attività industriali ha reso obsoleti molti spazi produttivi posti spesso in aree urbane divenute centrali rendendo necessaria la loro conversione e riqualificazione.

Molto spesso queste operazioni puntano sulla creazione di nuovi “luoghi”, basandosi su fondamenti eminentemente economici sfruttando la capacità di stupire di un’architettura land-marking e lasciando in secondo piano concetti legati alla forma della città, alla sua identità ed al significato di un insediamento.

In questi ultimi anni si sono spesso utilizzati strumenti di pianificazione in un’ottica di programmazione meramente economica che ha comportato nascite di nuovi quartieri “tematici”, di simulacri urbani, di infrastrutture monstre, tralasciando colpevolmente un’idea di città.

Per Melvin Webber l’attuale mutamento dei sistemi di comunicazione rappresenta una determinante primaria nel ridare forma ai tessuti urbani, soprattutto per gli effetti che determina come la riduzione delle barriere sociali, l’abolizione di quelle materiali ed il progressivo sostituirsi della comunicazione allo spostamento.

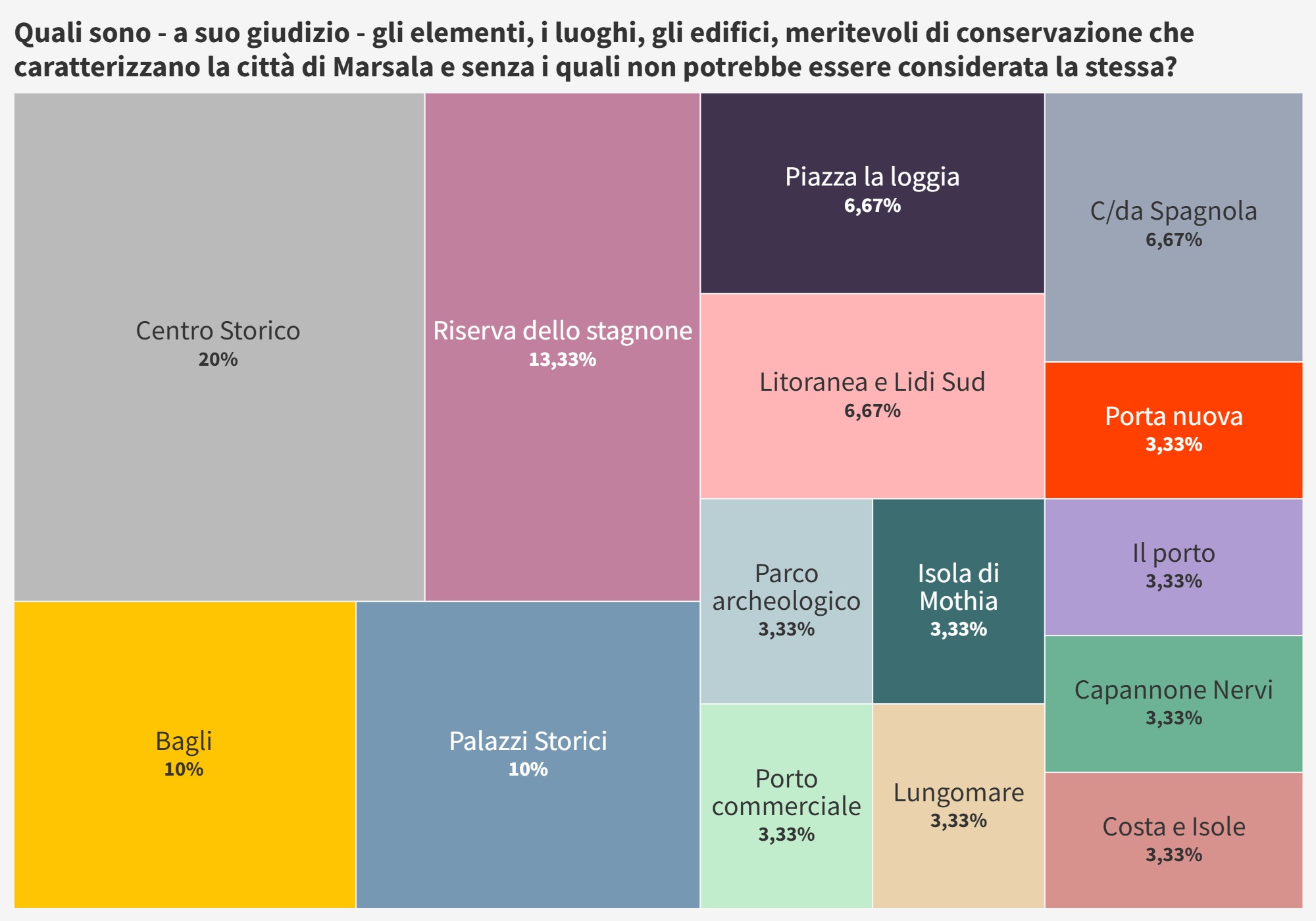

Per abbracciare tutti gli aspetti urbani occorre ridefinire una struttura organizzativa in modo inclusivo ossia bisogna dare proporzioni a tutte le informazioni alla base della pianificazione: creare un sistema omnicomprensivo.

Governare la città e i suoi processi significa ricomporre gli interessi dei singoli intorno a un’identità urbana collettiva, a un ricostituito senso di appartenenza, a una ristabilita convergenza su un territorio.

L’inclusività tollera tutti i modelli, ogni concetto urbano.

Tutte le analisi frammentarie del passato possono essere riadoperate, connesse e messe in continuità in un unico sistema coerente e continuo che incorpori le differenze e le frammentazioni.

Pier Benedetto Mezzapelle